小紋とは型染めの文様の種類で、文字どおり細かく小さな模様染めのこと。江戸時代に武士の裃に用いられ、やがて町人の間で遊び心あふれる柄が多く生み出されて小紋は発展した。その昔ながらの小紋を今に伝えるのが、石塚染工の四代目・石塚幸生さんだ。

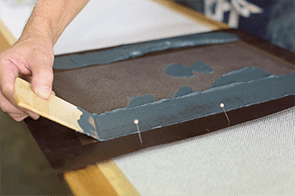

型付けの作業。一反に糊を置くために数十回の型紙送りを繰り返す。

型付けの作業。一反に糊を置くために数十回の型紙送りを繰り返す。

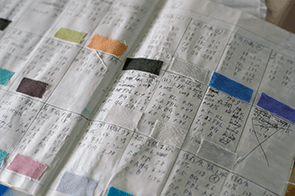

柄の継ぎ目をピッタリ合わせるのも難しい作業。

明治23年に創業した石塚染工には100年以上の歴史があるが、小紋を手掛けるようになったのは幸生さんの代になってから。昔は日常的に着ていた着物も、今では高価なもの。だからこそ柄にもこだわりたいと、中柄の小紋よりも技術が必要な精緻な小紋の染めに需要が移行した。東京染小紋の中でも人気なのが、江戸時代に誕生した江戸小紋。しかし、一見すると無地にも見える繊細な柄を染めるには、高度な技が必要だったという。「細かい柄ほど、職人の技量が表れ、ごまかしが利きません。うちの工房でも極小の江戸小紋をやっている職人はいませんでしたし、その技術を教えられる人自体が少なかったんです。私はほかの工房を訪ねて話を聞いたり、作業を見せてもらったりしながら試行錯誤して技を覚え、日々難しい仕事に挑むことで、技を磨いてきました」

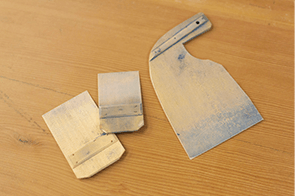

染めの作業の中でも、特に職人技が要求されるのは「型付け」だ。型付けとは型紙を生地の上に置き、型紙の上から防染糊を駒というヘラで塗り付けていく作業。防染糊を塗った部分は地色に染まらず白く残り、それが文様として表れるため、どれだけうまく糊を置けるかが染めの出来を左右する。

「駒に使われる木の材質が違うだけで染め上がりが違うほど、型付けは繊細な作業。木が違えばしなり具合も違いますから。さらに糊を均等に置けるように駒の先端をヤスリで削ったりしますが、尖らせ方ひとつで出来が変わります。また、型紙や柄によって糊の固さや粘り気も調整します。その日の天候も影響します。その中で均等に、型紙どおりに糊を置けるようになるには、多くの経験と努力が必要です」作業条件が変化しても、良品を作るのが職人技。

手仕事の面白さについて聞くと、いろいろな条件がそろわないといいものができないところだと笑う。それだけに、自分のイメージどおりの作品ができたときの喜びは格別だろう。

いい小紋を作るには、いい型紙が不可欠だ。江戸小紋に使われるのは美濃和紙で作られる伝統的工芸用具の伊勢形紙。型彫師によって生み出される精緻で美しい手彫りの文様は実に見事。石塚さんは伊勢型紙技術保存会による型紙の見本染めも依頼されています。「いい型紙がなければ、いい染め物はできません。伝統工芸を残していくためには後継者の育成だけでなく、いい染め物を作るための道具の確保や環境づくりも大切なこと。染小紋の技術を絶やさないためにも、伊勢型紙の職人さんとの交流を続けていきたいですね」

現代の機械技術をもってすれば簡単にきれいに同じ染小紋ができるだろう。しかし手仕事の染め物には、独特な温かみがある。一つひとつ違った表情がある。その魅力を多くの人に伝えていくために、石塚さんは今日も工房に立つ。

東京染小紋 伝統工芸士 石塚幸生 Yukio Ishizuka1948年、東京都生まれ。1890(明治23)年創業の石塚染工の四代目。1968年から染色職人として従事。95年に伝統工芸士、2002年に東京都マイスターに認定。00年に伝統的工芸品公募展にて内閣総理大臣賞受賞をはじめ、受賞歴多数。16年には瑞宝単光章を受章。現在、東京都染色工業協同組合副理事長も務める。有限会社石塚染工

住所:東京都八王子市元横山町1-16-1

電話:042-642-4400

営業時間:8時~17時 (休)土日祝

http://tokyokomon.jp

型付けの作業。一反に糊を置くために数十回の型紙送りを繰り返す。

型付けの作業。一反に糊を置くために数十回の型紙送りを繰り返す。